はじめに

災害は突然やってくるものです。地震や台風など、自然災害の前には私たちにできる準備があります。そんな準備を思い出させてくれる大切な日があります。それが「防災の日」です。でも、この日がいつなのか、そしてどうしてこの日が防災の日になったのか、知っていますか?今日はその由来と大切さについて一緒に学びましょう。

防災の日っていつ?

日本では、毎年9月1日を「防災の日」としています。この日は特に、学校や地域でさまざまな防災訓練が行われます。なぜ9月1日なのかというと、これには大きな理由があります。

由来は?

防災の日の由来は、1923年(大正12年)の関東大震災にあります。この年の9月1日に発生した大震災は、東京や横浜を中心に甚大な被害をもたらしました。この地震では、多くの建物が倒壊し、火災も多発しました。その結果、約10万人もの貴重な命が失われたと言われています。

この大災害を教訓に、私たちは災害にどう備え、どう対応すればいいのかを常に考える必要があります。そして、このような大災害が二度と起こらないように、という願いから、1960年に9月1日が「防災の日」と定められました。

防災の日の目的

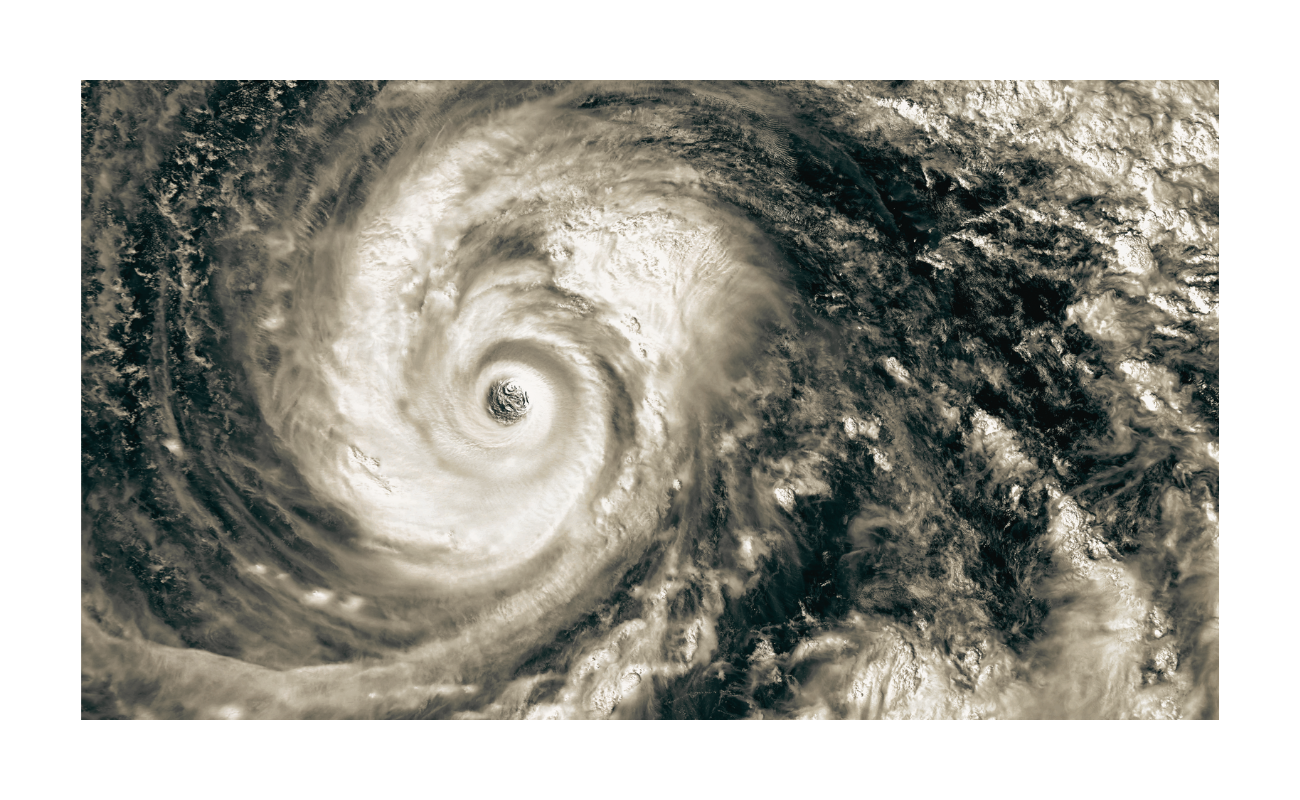

防災の日の主な目的は、災害への備えを見直し、一人ひとりがどう行動するかを再確認することです。この日には、各地で地震や火事、台風などのシミュレーションを通じて、非常時の避難訓練が行われます。学校では、児童生徒が避難訓練に参加し、家庭でも家族で防災グッズの確認や非常食の準備を見直す良い機会になります。

また、防災の日を通じて、地域の防災計画や避難場所の確認も行われます。地域の人々が互いに協力し合い、情報を共有することで、実際の災害時にも助け合える関係を作り上げることができます。

まとめ

防災の日は、ただ過去の災害を忘れないためだけではなく、未来の災害に備えるための大切な日です。この日に学んだことを生活に取り入れ、いざという時に慌てずに行動できるよう準備しておくことが大切です。一人ひとりが防災について真剣に考え、行動することが、自分や家族、そして地域を守ることにつながります。

防災の日をきっかけに、もしまだ準備が整っていない場合は、この機会に防災グッズを整えたり、家族で非常時の計画を話し合ったりしてみてくださいね。みんなで支え合い、安全な社会を作り上げていきましょう。

コメント